ポーランドの水事情 ポーランドの水道水は飲めますか?

ポーランドの水は飲めますか?

外国に行くと、その国の水道水は飲めるかどうかが話題になります。

水道水が安心して飲める日本ですが、一方では、外国の水を飲むことには大きな抵抗があるようです。

確かに旅行中に現地の水を飲んでおなかを壊したという話はよく聞きます。

まずの結論。

旅行中は、現地の水をの飲まないほうが良いでしょう。

旅行中は、腹痛でも大事です。せっかくの旅行が台無しになってしまいます。

そんなリスクは少しでも避けるべきです。

さて、しばらく滞在する場合です。

ポーランドの場合、ワルシャワ水道局は「飲める」と正式に告知しています。

私のいたジェロナグラではどうでしょう。

大学にある水道水の蛇口から直接水を飲んでいる学生はいませんでした。

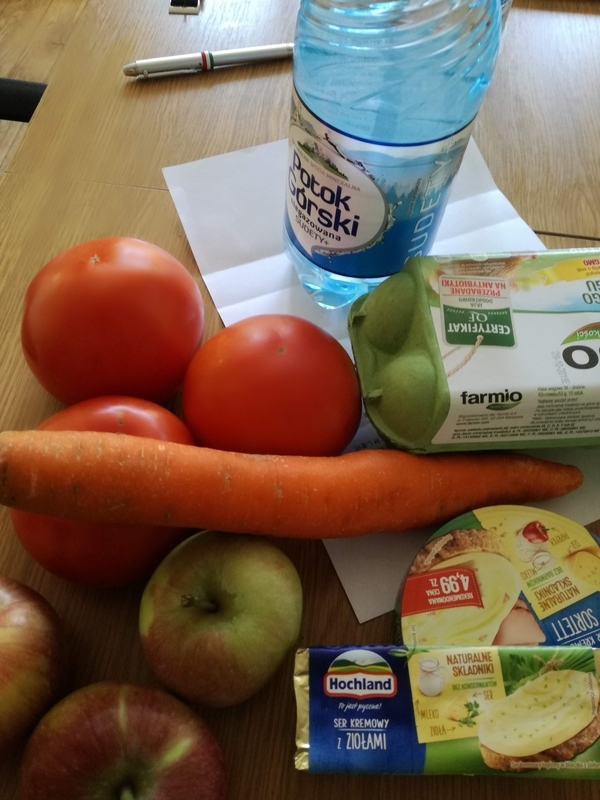

授業にはたいてい、みんな「ボトル」をもってきています。

しかし自販機で「水」も売っていましたが、あ まり自販機の水を買う姿も見られません。自販機で買うのは「コーク」や「ファンタ」「ドクターペッパー」

そんなところから、みんなのボトルに入っているのは自宅から持ってきた水だと想像します。

ポーランド人の友人に聞いてみたところ、ボトルに入っている水は「Tap Water」とのことでした。

ポーランドでは、ヨーロッパの各国でそうであるように、炭酸入りの水は人気です。

炭酸入り gazowana

炭酸無し niegazowana

値段は500ml入りで高くても60円くらいでしょうか。

日本に比べれば安いものです。

ただ、水を買って困るのは重いこと。

スーパーにバスで買い物に行き、他にも重いものを買うのに、さらにその上水まで買っては重労働です。

500mlを10本買って5キロ。

私は、たいてい2本くらいしか買いませんでした。

それも、2本とも「gazowana」

肉やチーズ、ハムなど油っこいものになりがちなので、ガス入りの方がさっぱりして飲みやすいようです。

硬水と軟水

衛生面はともかくとして、日本人がヨーロッパの水に慣れないのは、『硬水』だからだそうです。

日本のように雨量が多く、川の流れが急で河川の短い島国では、水に溶ける成分が少ないためほとんどの地方で水は『軟水』です。

ヨーロッパのように、地下水も河川の水もゆったりと石灰質の地層の中を時間をかけて流れてくる地域とは水質が違うのは当然です。

例えばジェロナグラはオドラ川の河川域ですが、この川はチェコ共和国北東部のズデーデン山脈に源流を発しバルト海に流れ込む川です。

チェコ領内を112km、ポーランド領内を742km(うちドイツ国境を187㎞)流れて海にようやく到達するわけですが、源流からジェロナグラまですでに700kmくらいは流れてきています。

日本でいちばん長い信濃川は367kmなので、信濃川の2倍は流れてきているわけです。その上、オドラ川はズデーデン山脈を抜けてポーランドに入れば、ヨーロッパ大平原の中をゆったり流れてきます。

それに対し、信濃川は長野市近辺ではゆっくりになるものの、長野県と新潟県の県境の野沢温泉や津南町、十日町近辺では急こう配を流れ落ちています。そのうえ、春は雪解け水、梅雨や台風も来るわけですから、どんどん新鮮な水で水かさが増すので新潟の水は超軟水で新潟のお酒は「やさしい」と言われるわけです。

日本の硬水地域

県別で日本の水道水でいちばん硬度が高い県は「千葉県」です。

その中でも一番高いのは千葉県の房総半島の中心部に位置する「大多喜町」のようですが、私の育った「安房」地域の硬水度も相当なものです。

安房地方の主要な水源地の三芳水道事業団(真倉・さなぐら)が3位、同じ事業団の(山本)5位となっています。

つまり、小さいときから「硬水」を飲んで育っていますから、硬水に免疫があるということです。

この地域に硬水が多いのは、土地が広いためでは決してなく地下に「古代のサンゴの化石」があるためと言われています。

そのサンゴ化石の石灰質を水が通って湧き出してくる為、「硬水」となっているようです。

小さい頃はやかんの中にはいつも灰白色の塊がこびりついていました。

ですから東京で生活したり、東北地方で生活し始めた時、何年使ってもやかんに澱が付かないのを不思議に思いました。

日本ではそれが当たり前の事だったのですが。

ジェロナグラでも水道水を電気ポットで沸かしていると1か月も経たないうちに底の方に澱がたまってきます。

それを見て同じ硬水なんだと実感した次第です。

BRITAのポット型浄水器

澱を毎月こそぎ落とすのも面倒なので、BRITAの浄水カートリッジを購入しました。

日本のバージョンでは「ミネラル分はそのまま、塩素を除去」なのですが、ヨーロッパでは「塩素分は日本より少なめ、ミネラルが豊富すぎ」なため、現地バージョンの浄水カートリッジが一番です。

しかし、浄水カートリッジは近所のスーパーを何軒も探しましたが売っていません。

ようやく、アパートと街の中心部を結ぶバス路線の間にある、Carrefour というハイパーマーケットで入手することができました。

効果はてきめんです。

BRITAを通したら全く石灰分の澱は電気ポットにつかなくなりました。

日本では浄水器を使ってもあまり効果を実感することはなかったのですが。

ちなみに中国では

中国の哈爾浜では、絶対にミネラルウォーターが必需品です。

大学の生協では5Lのボトルを売っていて、私は2日に1回は2本10Lを買い出しに行きました。

仲間の間でも、朝、顔を洗う水や歯を磨くときの水をどうするかが話題になったくらいです。

絶対、ミネラルウォーターです。

味から言うと、中国製の天然水のミネラルウォーターよりコカ・コーラで製造しているろ過水の方が美味しいと思います。

学生寮では、15Lの水を定期購入する斡旋もしていましたから、生水を飲む人は中国人にもいないんじゃないかと思っています。

ポーランドでは確かにミネラルウォーターの品数は多いのですが、5Lや10Lのボトルは見かけたことはありませんでした。

お風呂の水以外はすべてミネラルウォーターとすれば、かなりの水を買わなければならなくなります。

ですから手が空いているときは、必ず生協に立ち寄り、「水を買う」これが日課の生活です。

洗濯しようにも最初出てくるのは、赤い水。

水道代は寮費に含まれいくら使っても無料だったので、洗濯もお風呂も赤い水が少しでも薄くなるまで出しっぱなしにしていました。

もともとの水がわるいのか、配管の錆などが出てきているのかわかりませんが、こういう地域では、絶対「水道水」を飲む気になれません。

食べるものを買おうにも、生協に行っても、売っているものが怪しくて、パンは北海道産小麦使用と書いてあったものが一番おいしい!。

哈爾浜まで来て「北海道産?」と思いましたが、中国では安心、高級のブランドのようでした。

結論を言えば

ポーランドでは「水道水」を飲むことは問題ありません。

食事中飲む水は「ミネラルウォーター」

料理に使う水は、直に「水道水」

珈琲や紅茶は「BURITAのろ過水」

こんな感じでしょうか。

ポーランド人も料理は「水道水」を使っているとのことでした。

私自身は、コーヒーを入れるのは「水道水」でした。

もともとコーヒーはトルコ軍がウィーンを攻める時、悪い水を飲んで体調を壊さないようにするためコーヒーを飲んでいたという話もあります。

コーヒーの粉自体が「活性炭」のようなものですから。

更に、ドリップペーパーを節約するため、コーヒーの粉とお湯をじかにカップに入れ上澄みを飲む「トルコ式」の飲み方でも飲んでいました。

一杯用のドリップペーパーを買っていったのですが、結構飲むので、何か月も持ちません。

そこで、教えてもらった「トルコ式」を併用していたしだいです。